[quads id=1]

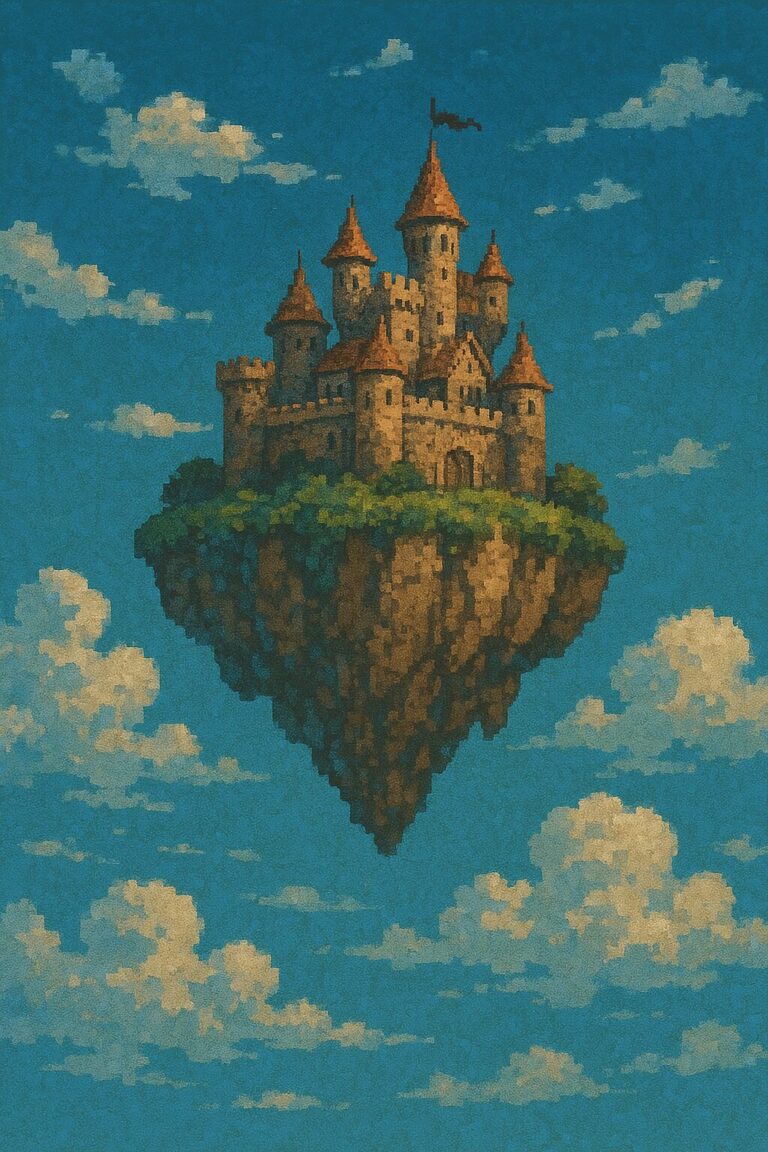

スタジオジブリの不朽の名作『天空の城ラピュタ』。

空に浮かぶ伝説の島、ラピュタの壮大な物語は多くのファンを魅了し続けています。しかし、あの高度な文明を誇ったラピュタ帝国は、なぜ滅んでしまったのでしょうか?

映画の中では明確に語られないその理由について、ファンの間で語り継がれる説や、公式の見解、そして作品から読み取れるメッセージを通して深掘りしていきます。

記事のポイント!

[quads id=2]

ラピュタはなぜ滅んだ?主には二つの大きな理由が考えられる

天空に浮かぶ孤島として、圧倒的な科学力と繁栄を誇ったラピュタ。

しかし、劇中で描かれるその姿は、既に滅びを迎えた後の廃墟です。

では、なぜラピュタは滅んでしまったのでしょうか?

この疑問に対する答えは…

ラピュタはなぜ滅んだ?主に二つの大きな理由に集約されると考えられています。

ラピュタはなぜ滅んだのか──科学と伝染病がもたらした帝国の終焉

一つは、科学技術への過度な依存、そしてもう一つは、突如として発生した伝染病の流行です。

これらの要因が複合的に絡み合い、ラピュタ帝国を崩壊へと導いた可能性が高いと考察されています。

高度な文明が、自らの手によって、あるいは不可抗力によって終焉を迎えるというテーマは、ラピュタの物語の根幹をなすものであり、私たちが現代社会を考える上でも示唆に富んでいます。

ラピュタはなぜ滅んだ?過信した科学と自然との断絶

ラピュタが滅んだ理由として有力視されているのが、彼らが持つ強大な科学技術への過信です。

劇中からも分かるように、ラピュタ人は重力を操る飛行石をはじめとする驚異的なテクノロジーを持っていました。しかし、その力に溺れ、自然との繋がりを軽視するようになったことが、滅びの一因となったのではないかと考えられています。

映画の重要なシーンで歌われる「ゴンドアの谷の歌」は、まさに自然と共に生きることの尊さを歌ったものであり、ラピュタ人の失ってしまった価値観を象徴しています。

シータの「土から離れては生きられないのよ」という言葉にも表れているように、どんなに科学が進歩しても、人間は自然の一部であり、自然の恵みなしには生きていけないというメッセージが強く込められています。

ラピュタ人は、この普遍的な真理を見失い、自らの科学力のみに頼りすぎた結果、破滅への道をたどったのかもしれません。

[quads id=3]

ラピュタ 土から離れては生きられないのよ

シータがパズーに語る「土から離れては生きられないのよ」という言葉は、『天空の城ラピュタ』という物語全体のテーマを象徴する、非常に重要なセリフです。

高度な科学技術を誇り、天空に浮かぶ城で暮らしていたラピュタ人。

彼らは文字通り「土から離れて」生活していました。

一見すると、自らの力で自然を超越したように見えるその姿。

しかし、シータの言葉が突いているのは──どれほど進んだ文明であっても、生命の根源である大地、つまり自然とのつながりがなければ、持続できないという厳然たる真理です。

このセリフは、科学や人工物がどれだけ発展しても、最終的に生命を支えるのは自然である、というメッセージを強く示唆しています。

ラピュタ人は「土」から離れ、その価値を見失ってしまいました。

そのことが、彼らの文明が滅びる原因の一つとなった──そう解釈することもできるでしょう。

この言葉は、現代に生きる私たちにも深く突き刺さります。

自然との共生、持続可能な社会のあり方を考えるうえで、「土から離れては生きられない」という言葉は、文明の進歩がもたらす危うさと、その対極にある自然の本質的な力を思い出させてくれるのです。

ラピュタ帝国の全盛期と滅亡──科学文明が迎えた終焉

ラピュタ帝国が最も栄華を極めた時代、それは想像を絶するほどの科学技術を誇り、地上世界に君臨していた時代だったと考えられます。

飛行石の力を使って巨大な空中都市を築き、空を自由に移動しながら、圧倒的な軍事力で地上を支配していました。

劇中でムスカが語るセリフや、ラピュタの要塞としての機能からも、その力の片鱗をうかがうことができます。

しかし、こうした全盛期の裏には、科学への過信や自然との断絶といった、後の崩壊につながる兆しがすでに潜んでいたのではないでしょうか。

彼らは飛行石という絶大な力の源を崇拝し、それを用いて自然すらも支配できると考えていたのかもしれません。

ラピュタの「歴史」を振り返ると、まさに繁栄の頂点が衰退の始まりだったことが見えてきます。これは、文明が繰り返してきたサイクルの一つを象徴しているようです。

かつて栄光に満ちていた空中都市と、現在の静寂に包まれたその姿。その対比が、物語に深みと余韻をもたらしています。

単なる科学技術の進歩だけでなく、その力をどのように使い、自然や生命とどう向き合うか──。そこにこそ、文明の命運を分ける本質的な問いがあるのではないでしょうか。

彼らの全盛期は、その後の悲劇的な結末をより際立たせる重要な背景となっています。

[quads id=4]

ラピュタはなぜ滅んだのか─シータの言葉に隠された真実と天空帝国の崩壊理由を徹底解説

実に30年ぶりに天空の城ラピュタを観た。これはもう最高に面白いね。 pic.twitter.com/KuqweXSWYT

— GAKIO (@gakio2010) May 4, 2025

「ラピュタがなぜ滅びたのか、あたしよく分かる。」

このシータの言葉は、ラピュタ王家の末裔として、そして地上で自然と共に育ってきた者としての直感と理解が詰まった一言です。

彼女は、ラピュタが持つ強大な力と同時に、かつてそこに暮らしていた人々の傲慢さ、そして自然との繋がりを失ったことによる悲劇を、肌で感じ取っていました。

シータは「土から離れては生きられない」という強い信念を持っています。

この価値観こそが、ラピュタ人に欠けていた最も大切な感覚であり、彼らが自らの滅びを招いた理由そのものだったのかもしれません。

彼女にとってラピュタの崩壊は、単なる終わりではなく、力に溺れ、命の根源を忘れた文明がたどるべくしてたどり着いた当然の結末として映ったのでしょう。

このセリフは、単に物語の幕引きを語っているのではありません。

むしろ、科学と自然、力と生命のバランスが崩れた時に起こる危うさを、シータが深く理解していたことを示す、重みある言葉であると思われます。

ラピュタの血を引きながら、地上で育ったシータは、感性と知恵を持ち合わせた賢明な存在です。

彼女の視点を通して、私たち視聴者もまた、ラピュタの滅びが意味するもの──人間と自然の関係、そして文明の在り方を、あらためて見つめ直すきっかけとなるでしょう。

ラピュタ帝国の歴史は、栄光と衰退を描いた壮大な物語。

かつて彼らは、飛行石の力を使って天空に浮かぶ城を築き、その高度な科学技術と圧倒的な軍事力によって地上世界を支配していました。しかし、その力の絶頂期がいつの時代だったのかは明らかではありません。

やがて帝国は、自らの強大さゆえに、あるいは内に秘めた脆さゆえに、衰退の道を歩み始めます。

伝染病の流行や、科学への過信による自然との断絶は、まさにこの衰退期に起こった出来事だったと考えられます。

加えて、帝国が拡大していく中で支配層による独裁や内部の対立が深まり、それが帝国の行く末に暗い影を落とした可能性もあるでしょう。

最終的に、多くのラピュタ人は地上へと降り、天空の城にはごく一部の者とロボットだけが残されました。かつての栄華を誇ったラピュタは、やがて人々に忘れられ、空に静かに漂う存在となっていったのです。

このラピュタの歴史は、単なるファンタジーの世界にとどまらず、現実の文明の盛衰にも重なる普遍的なテーマを内包しています。

技術の進歩が必ずしも幸福をもたらすわけではないこと、そして傲慢さや内部分裂が組織を衰退へと導くこと――ラピュタの物語は、私たちにさまざまな教訓を語りかけてくれます。

滅びた後も静かに空を漂うラピュタの姿は、過ぎ去った時代の栄光と悲劇を静かに物語っているのです。

[quads id=5]

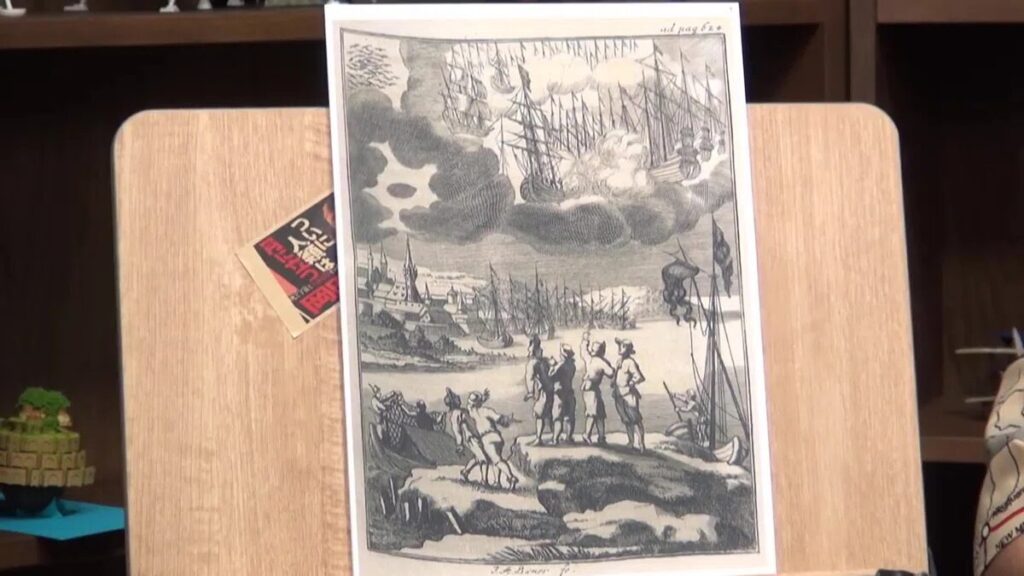

ラピュタ人 実在の謎—空飛ぶ帆船と空中帝国マゴニアの真実

参考画像:岡田斗司夫:ラピュタ都市伝説〜実在した「天空の王国」記録を検証する【画像】空飛ぶ帆船の大戦闘

もちろん、『天空の城ラピュタ』はフィクションの世界ですが、2019年9月1日に配信されたニコ生・岡田斗司夫ゼミ「ブラタモリ手法でラピュタ世界を語る~『天空の城ラピュタ』完全講座 第3弾!」では、興味深い話が展開されました。

例えば、1665年に「空飛ぶ帆船同士の大戦闘」が目撃されたという記録があり、この出来事は1680年に出版された文献にも残っています。

この話から、空中帝国「マゴニア」が実在していた可能性が示唆されており、17世紀半ばに戦争が起きて、お互いを滅ぼし合った結果、消えてしまったのかもしれないという説もあります。

もしかしたら、まだどこかに浮かんでいるラピュタのような城が存在するかもしれませんね。

参考情報:岡田斗司夫:ラピュタ都市伝説〜実在した「天空の王国」記録を検証する

土に根を下ろし 風と共に生きよう 種と共に冬を越え 鳥と共に春を歌おう

「土に根を下ろし 風と共に生きよう 種と共に冬を越え 鳥と共に春を歌おう」というフレーズは、劇中で歌われる「ゴンドアの谷の歌」の一部で、自然と共に生きる人々の暮らしや哲学を表現した、作品の核心に迫る重要な歌詞です。

この歌は、空中に浮かぶラピュタの文明と対照的に、地上で地に足をつけて生きる人々の価値観を示しています。

この歌がラピュタ人が失ったもの、すなわち自然との調和を象徴していると語られています。

ラピュタ人は科学への過信により滅びたという説を補強する要素として、この歌詞は非常に説得力があります。

彼らは「土に根を下ろす」ことをやめ、人工的な力で空に浮かぶことを選びました。

その結果、自然のリズムや恵みから遠ざかり、生命としての脆さを露呈したのかもしれません。

この歌は、単なる美しいメロディーにとどまらず、ラピュタが滅びた理由と、人間にとって本当に大切なものは何かという問いへの答えを提示しています。

科学技術の発展を否定するものではなく、それが自然や生命との調和の上に成り立つべきだという強いメッセージが込められています。

[quads id=6]

ラピュタのその後:滅びの先に残る希望と自然の息吹

ラピュタが滅びた後、映画の終盤で描かれるように、シータとパズーが「滅びの呪文(バルス)」を唱えることで、ラピュタの軍事的な力や、ムスカのような支配を目論む者たちにとっての都合の良い部分は崩壊しました。

しかし、全てのラピュタが消滅したわけではありません。

映画の最後には、城の根幹を成す巨大な樹木とその周囲の構造が、空高く舞い上がり、静かに宇宙を漂い続けるシーンが描かれています。

このシーンは、ラピュタの滅びがただの終わりではなく、自然の象徴である木々が生命力を持ち続けていることを意味しています。

滅びの呪文が二人を守ったのは、科学ではなく自然そのものでした。これにより、ラピュタの破壊的な側面や人間の傲慢さが滅びた後も、生命力に満ちた自然の部分は生き残り、希望の象徴として描かれていると思われます。

その後のラピュタは、かつての帝国としての威厳を持った姿ではなく、自然と一体化した聖域のような存在として静かに空を漂い続けるのでしょう。

残されたロボット兵たちは、庭園を守る役目を果たし、静かにその使命を続けている様子が伝わります。

このラピュタの「その後」は、文明が滅びても、生命や自然の営みが続くという力強いメッセージを私たちに伝えています。

ラピュタが滅びても、守り続けるもの──ロボット兵の静かな使命

ラピュタに登場するロボット兵は、かつて空に君臨していたラピュタ帝国の高度な科学技術を象徴する存在です。

その姿は、巨神兵を思わせる威圧感を持ち、かつての強大な力の名残を感じさせます。

しかし、映画の中で描かれるロボット兵は、単なる破壊兵器ではありません。

ラピュタの庭園で静かに花に水をやり、小鳥たちと触れ合う彼らの姿は、平和的で優しい役割も担っていたことを示しています。

実際に、動画でも「ラピュタ滅亡後の世界に残された存在」としてロボット兵が取り上げられていました。

彼らはラピュタ人がいなくなった後も、与えられた使命のままに庭園を守り続けていたのです。

このような描写は、科学技術そのものには善悪がなく、それを使う人間の意思によって平和にも破壊にもなるというメッセージを伝えているように感じられます。

滅びた文明の中で、ただ静かに佇むロボット兵。彼らの姿は、ラピュタという過去の栄光と、技術の持つ普遍性を今に伝える重要な存在と言えるでしょう。

[quads id=7]

【解読】ラピュタはなぜ滅んだ? 『シュナの旅』が暴く、天空文明が陥った「死んだ種」の地獄と終焉

引用元:「シュナの旅(宮崎駿)」の魅力をみんなに知ってもらいたい。

1 シュナの旅とは ラピュタとナウシカをつなぐ物語

『シュナの旅』はラピュタが墜落したあとの世界でナウシカの世界へつながっていく中間地点の時代を描いたSF絵物語です

形式としては宮崎駿自身が描いたオールカラーの絵物語で1983年に出版された全148ページの作品見た目はファンタジーですが…

裏設定まで含めるとかなり本格SFで後の風の谷のナウシカや天空の城ラピュタに通じる世界観の原点になっています

「物語の導入はいつの時代なのかすら定かではありません。遠い昔かもしれないし、遥かな未来かもしれなません」という語りから始まり

痩せた大地にしがみつくように暮らす。小さな谷底の王国が舞台です

この世界では光合成をする植物がほとんど育たず、空気は薄く、土はやせ細り、人も動物も満足に生きていけません

そんな滅びかけた世界の中で、若き王子シュナが国を救うために旅立つ物語です

2 死んだ種と奴隷売買で成り立つ歪んだ経済

シュナの国はとても貧しく、そんな谷底の国に、かつて種を求めて旅に出た老王子が現れ重く立派な穀物の粒を持ち帰る

しかしそれは、すでに脱穀されて生命力を失った。いわば死んだ種です

いくらまいても芽が出ません。飢えに苦しむ人々にとっては、絶望の象徴のような存在でした

それでもシュナは諦めず。本当の種を求めて旅立ちます

山を下りると、世界全体が荒廃し、腐った大地、朽ちた巨人の遺跡、滅びた村々

そしてようやくたどり着いた巨大な城塞都市では穀物が山のように積まれていましたが…

そこにあったのはやはり死んだ種ばかりでした

しかもこの街の市場で、一番高く売れるのは穀物ではなく人間でした。人々は自分たちの家族や子供を

奴隷として売り払い、その代わりに僅かな穀物を手に入れているショッキングな光景が当たり前のようになされていました

3シュナの旅 運命の少女テアとの出会いと西の果ての神の国

シュナが運命の出会いをします。少女テアとその妹です

彼女らはまさに奴隷として売られようとしていた存在でした。シュナはお金は買い取るお金をもっていませんでしたそのことで、町から追い出されました

恐らく奴隷商人ともめたのだと思われます

野宿しているシュナは謎の老人と出会います ずっと西のかなたに神の土地があると教えてくれます

目的地がシュナは過激な行動に出ます。なんと…

奴隷商人を見な〇しにして、テアと妹をたすけるのです

追ってから逃げる為、西へ西へ向かいますやがて大地が終わるがけまでたどり着きした。シュナはテアと妹を北に逃がします

シュナは大地の終わる崖で円盤は西の空へと静かに飛び去ります。そのはるか彼方にはかすかに向こう岸が見える不思議な光景が広がっていました

シュナは崖を下り伝説として語られてきた 神の土地 へとたどり着いたのです

[quads id=8]

4 神の土地 巨人 生命変換装置の正体

その島は一見すると楽園、植物も動物も豊かで、言葉を話さない緑色の巨人たちが黄金の穀物の世話をしていました

だが島の中心には、不気味に光る構造物がそびえ立ち、そこへ外の世界から連れてこられた奴隷が落とされるます

建物そのものが生き物のように動き、人間は光る液体へと分解され、その液体から巨人が生まれ、巨人は口から黄金の種を吐き出します

この島は、人間を原料として黄金の種を生み出す巨大な生命変換工場だったのです

空飛ぶ円盤は奴隷を運び代わりに穀物を運び出す輸送システムでした

奴隷が穀物の代わりに取引され、取れた穀物は人間の領地へ運ばれる――

そんな残酷なことが成立している世界だったのです

この世界の害悪は「ターミネーター穀物」です

本来なら収穫した植物の種をまき直せば翌年も作物を育てられるはずなのですが…

この世界の穀物は成長こそすれど実った種が発芽しない、ターミネーター穀物「死んだ種」で食べることはできても育て直すことができない残酷な仕組みになっているのです

どれだけ収穫しても、人間が自力で次の世代の作物を育てることはできません。このような背景から村々は飢饉の恐怖に怯え、穀物そのものではなく奴隷を「交換材料」として差し出す構造が生まれました

空からやって来る円盤が奴隷を連れ去り。、代わりに「死んだ種」を渡すのです

それによって村はようやく一年生き延びるこの循環こそが飢餓と奴隷制を同時に生み出し維持する残酷な経済モデルになっているのです

4 シュナの旅と現代の社会との不気味な共通点

『シュナの旅』の世界で流通している穀物は一見すると豊かですが…

立派だがすべて一代限りで増えない死んだ種でした

農民たちは痩せた土地でアワやヒエのような貧しい穀物を育て、本当に栄養価の高い小麦や大麦を手に入れるためには都会へ家族を奴隷として売り、代わりに穀物を受け取るしか生きる方法がありませんでした

しかもその穀物は、次の年には種として使えない。だからまた人間を売る

この地獄のような構造から誰も抜け出せない状況に追い込まれていきます

この仕組みは現実世界で問題視されているターミネーター種子の構造とよく似ており

一代限りでしか発芽しない遺伝子を組み込むことで農家は毎年種を企業から買い続けるしかなくなります

SFのように見える『シュナの旅』の世界がじつは現代社会と深くつながっているという驚きを強く感じさせられます

5シュナの旅 命がけで奪った黄金の種と村の未来

シュナは黄金の種を盗み出します。すると頭の中で「やめろ」という叫びが聞こえますが

それでもシュナは覚悟を決め荒れ狂う海へ身を投げるように飛び込み逃げ出すのです

ある日テアは村のはずれをさまよう幽霊のような姿で現れ、シュナに助けられますが言葉も記憶もすっかり失っていました

何ヶ月なのか一年ほどなのかも分からないほど長い時が流れ、シュナはテアと結婚し静かな日々を過ごすようになります

シュナが命がけで手に入れた黄金の穀物の種を山の上の小さな畑へそっとまき続け

やがてやがて芽は力強く育ちついに収穫の日を迎えます。シュナは作物の半分を村に渡します

これで村は豊かになり二度と奴隷を売らずにすむと確信し、二人はシュナの故郷の王国にへ帰る決意を固めるのです

天空の城ラピュタはなぜ滅んだのか?知られざる理由に迫るの概要

記事の内容をまとめました

ラピュタ滅亡の主な理由(記事の要点)

ラピュタが滅亡した主な要因として、以下の2点が挙げられています。

- 科学技術への過信と自然との断絶

- 強大な科学力(飛行石など)に溺れ、自然との繋がりを軽視したこと。

- シータの「土から離れては生きられないのよ」という言葉や、「ゴンドアの谷の歌」の歌詞が、失われた自然との調和の重要性を象徴しています。

- 伝染病の流行

- 突如として発生した伝染病の流行が、帝国の崩壊を招いた可能性が高いと考察されています。

🔍 滅亡の背景と物語のメッセージ

科学への過信と傲慢さ

- ラピュタ帝国の全盛期、彼らは科学力で地上を支配しましたが、その裏には技術への過信や傲慢さといった滅びの兆候が既に潜んでいたと指摘されています。

- シータの言葉は、力に溺れ、生命の根源である大地を忘れた文明がたどる必然的な結末を指し示していると解釈されています。

その他の要因

- 帝国が拡大する中で、支配層による独裁や内部対立が深まり、衰退に拍車をかけた可能性も論じられています。

🌱 滅びの先に残るもの

- シータとパズーが唱えた「滅びの呪文(バルス)」により、軍事的な力や支配を目論む者のための部分は崩壊しました。

- しかし、城の根幹を成す巨大な樹木や、庭園を守り続けるロボット兵は残りました。

- これは、科学の破壊的な側面や人間の傲慢さは滅びた後も、自然の生命力や技術の普遍性(ロボット兵の平和な使命)が残り、希望の象徴として描かれていると考察されています。

📚 関連作品からの示唆

- 宮崎駿監督の絵物語『シュナの旅』が、ラピュタと『風の谷のナウシカ』をつなぐ中間地点の時代を描いた作品として紹介されています。

- 『シュナの旅』の世界に蔓延する、収穫できても発芽しない「死んだ種(ターミネーター穀物)」と、それによる奴隷制の経済構造は、ラピュタの「土から離れては生きられない」というテーマや、現実世界のターミネーター種子の問題と不気味な共通点があると指摘されています。

参考資料: